STORIA

FACCETTA NERA: CANZONE FASCISTA?

Paolo Vieta

Il motivetto era così allegro ed orecchiabile che si diffuse, sfuggendo ad ogni controllo.

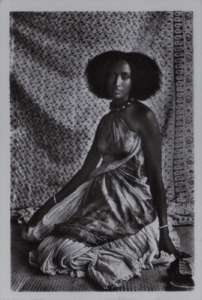

Nell’immaginario collettivo Faccetta Nera è talmente legata all’epoca fascista da esserne diventata il simbolo stesso, ma è corretto considerarla in questo modo? Facciamo un po’ di chiarezza, anche analizzando il testo. La canzone, scritta da Renato Micheli e musicata da Ruccione nel 1935, fa riferimento alla imminente campagna italiana per la conquista dell’Etiopia, tesa a formare con le colonie preesistenti, un impero in Africa orientale. Guerra fascista? Certamente, ma già iniziata quarant’anni prima da Crispi, patriota mazziniano ed esponente della sinistra storica, che spronava il Generale Baratieri all’azione, dicendogli con rammarico: «Codesta è una tisi militare, non una guerra». La usa carriera politica finì proprio con il disastro militare di Adua nel 1896. Il fascismo riprende in mano il tutto, declinandolo come una guerra di liberazione, verso popolazioni di colore, oppresse da un regime arretrato e spietato. La guerra, vittoriosa, sarà stigmatizzata come invasione dagli inglesi e porterà a sanzioni economiche contro l’Italia, ad un raffreddamento delle relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna, a vantaggio di quelle italo-tedesche. Con la conseguenza di avvicinare i due regimi, all’epoca in aperto contrasto (si pensi alla Conferenza di Stresa del 1935), introducendo le leggi razziali in Italia nel 1938. Da notare che gli inglesi non solo possedevano l’impero più vasto della storia dell’umanità e lo avevano spremuto, secondo i principi dello sfruttamento mercantilista, causando la rivolta delle colonie americane, ma avevano un chiaro conflitto di interessi, poiché controllavano tutti i territori circostanti l’Etiopia. Da che pulpito arriva la predica! Faccetta Nera riprende il tema della guerra di liberazione, vi aggiunge una componente di italico latin-lover e si spinge ad auspicare una vere a propria integrazione razziale.

Faccetta Nera tratto da Giovanni di Capua Faccetta Nera canti dell’ebrezza fascista, Scipioni, Valentano (VT), 1999

Se tu dall’altopiano guardi il mare

moretta che sei schiava tra gli schiavi,

vedrai come in un sogno tante navi

e un tricolor che sventola per te.

Faccetta Nera, bell’abissina

aspetta e spera che già l’ora s’avvicina.

Quando staremo vicino a te

noi ti daremo un’altra legge e un altro re.

La legge nostra è schiavitù d’amore

il nostro motto è libertà e dovere

vendicheremo noi camicie nere

gli eroi caduti liberando te.

Faccetta Nera, bell’abissina

aspetta e spera che già l’ora s’avvicina.

Faccetta Nera, piccola abissina,

ti porteremo a Roma, liberata

dal sole nostro tu sarai baciata,

sarai camicia nera pure tu.

Faccetta Nera, sarai romana,

la tua bandiera sarà quella italiana

noi marceremo insieme a te

e sfileremo avanti al Duce e avanti al Re!

Il testo, originariamente in dialetto romanesco, ha subito alcune non sostanziali, modifiche tra cui la soppressione del riferimento alla sconfitta di Adua 1896. Leggendolo è difficile accostarlo all’idea di apartheid, propria del suprematismo razzista. La soluzione auspicata è quella dell’integrazione: ti porteremo a Roma, immigrazione, invece di fermare i barconi; sarai camicia nera pure tu, equiparazione invece che obbligo a cucirsi una stella gialla sul petto; sfileremo avanti al Duce e avanti al Re, condivisione delle ambizioni con consacrazione istituzionale dell’avvenuta parità. L’immagine di Mussolini che dal noto balcone avalla e sancisce questa unione è ridicola quanto quella del film Amarcord, Fellini 1973, in cui benedice il matrimonio immaginato da Ciccio Marconi con la sua bella, nel tripudio generale. Poteva, quindi, questa canzone piacere ad un regime che si apprestava ad una campagna coloniale e che di lì a poco avrebbe introdotto le leggi razziali, teorizzando una presunta superiorità della razza ariano-mediterranea sulle altre? Ovviamente no. Infatti fece il possibile per bloccarne la diffusione, arrivando a far scrivere in contrapposizione Faccetta Bianca, ma il motivetto era così allegro ed orecchiabile che si diffuse, sfuggendo ad ogni controllo. Sorte non diversa per Lili Marleen 1938, cantata da Lale Andersen e, solo successivamente da Marlene Dietrich; fu boicottata dalle gerarchie naziste per il suo carattere languido ed antibellicista, ma fu poi tradotta in tutte le lingue e si diffuse in tutti gli eserciti. La domanda su cui riflettere è piuttosto un’altra: come è possibile che un testo, avversato da un regime, arrivi, dopo qualche decennio, ad esserne addirittura il simbolo? Ben altre furono le canzoni del regime fascista, oggi sostanzialmente dimenticate. Nell’annebbiamento della memoria storica, acuito dalla censura contro gli inni ufficiali fascisti, Faccetta Nera è rimasta nell’immaginario collettivo ad identificare la sua epoca e, per proprietà transitiva, il regime che l’ha dominata. Sono svariati gli esempi di falsa attribuzione o di storpiatura del significato originario da parte della cultura popolare. Se Machiavelli non scrisse mai «Il fine giustifica i mezzi», Bernini e Borromini non avevano idea di fare opere barocche, la definizione è successiva. Amleto è nell’immaginario collettivo il simbolo stesso dell’indecisione, titubante ed irresoluto, a tal punto che Carducci se ne servì per definire Carlo Alberto; il che è verosimile fino al V atto, quando di ritorno dall’Inghilterra, sfuggito alla morte, mette in atto la propria determinazione, producendo una strage. A molti sarà sfuggito il finale causa sonnolenza, come biasimarli: la tragedia è lunga, la poltrona comoda, la luca soffusa… Periodicamente si riparla di Faccetta Nera perché il taluno o il talaltro politico viene sorpreso a cantarla, con conseguenti polemiche. Lasciamo alla saggezza del lettore valutare, caso per caso, se l’intento di chi la canta è razzista o meno: il testo di per sé non lo è, né può essere il simbolo di un regime che invece lo fu.