Nella vita umana e professionale di un giornalista accade di segnalare percorsi e coincidenze che solo apparentemente possono sembrare casuali. Sono incontri che segnano la rotta, destini incrociati che lasciano un segno riconoscibile nei protagonisti, ma ancora di più nelle mente dei lettori. Con Il Mondo di Mario Pannunzio e la sua storia è intrecciata la vita di Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Il Mondo (quello vero così come quello di Pannunzio) corre verso il futuro. Una corsa inevitabile, oggi più veloce che mai. Un futuro ad alta densità tecnologica, immersivo, invasivo, pervasivo, cristallizzato in una ‘formula del sapere’ che mette l’uomo al centro di un rinnovato umanesimo, digitale e aumentato, tanto sfidante quanto insidioso: conoscenza = esperienza x sensibilità (la formula è di Yuval Harari).

L’uomo è una specie nomade e questo ha segnato il suo destino. La start up africana lo ha portato, in un percorso di milioni di anni, a spostarsi per strette necessità alimentari attraverso i continenti. Raccoglitore e cacciatore doveva muoversi, solo la scoperta dell’agricoltura, molto più tardi, rese interessante l’insediamento. Ma neppure troppo.

Ti accorgi di lei all’improvviso, senti lo stomaco che si apre come una voragine in cui precipita il cuore mentre aumenta l’intensità, ma rallenta il tempo dei suoi battiti. Altre volte si manifesta come una presenza crescente, un morso alla base dello stomaco che stringe i denti, crea una progressiva sensazione di dolore e contemporaneamente il ridursi del suo volume che toglie il respiro.

Il liberalismo non è mai stato di moda in Italia. Negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, era considerato un sinonimo di conservatorismo, se non addirittura una forma di reazionarismo, una ideologia al servizio di élite gelose dei propri privilegi e ostili a qualunque forma di giustizia sociale. Eppure il termine liberalismo era stato nobilitato da figure come Benedetto Croce e Luigi Einaudi,

Il confronto tra il presente e il passato della nostra scuola pubblica è impietoso. La scuola liberale ha fatto gli Italiani: la straordinaria legge votata nel 1859 dal Parlamento del Regno di Sardegna (nota come legge Casati), in virtù della quale il biennio della scuola elementare era “gratuito e obbligatorio”, sanciva un principio fondamentale, lo studio come “diritto” (gratuito) e come “dovere” (obbligatorio) del cittadino,

Che l’Occidente sia in crisi è ormai diventato un luogo comune: pare anzi, stando a quanto una serie di osservatori da un po’ di anni vanno affermando, che il modello occidentale in sé – Stato di diritto più economia di mercato – sia intrinsecamente bacato e quindi destinato al collasso. Eppure le prove a sostegno di questa tesi scarseggiano sia che al concetto di Occidente si dia una interpretazione restrittiva, sia che gli si dia una interpretazione ampia.

Nel nome qualche volta si legge una storia, uno stile, una rotta. E Chiara Soldati, nipote di Mario Soldati, personaggio emblematico della cultura italiana del XX secolo, del proprio nome, e di quanto significa, ne è ben consapevole. Significativamente la sua attività professionale, e il suo impegno civile, l’hanno portata verso i medesimi orizzonti, anche se con attività differenti.

Ogni tanto, nei pochi buchi vuoti di tempo libero datomi dalla mia vita di studente universitario, mi piace prendere qualche momento per me, dedicandolo interamente a pensare come sarebbe il mondo se non fossero (o fossero) successi alcuni avvenimenti. Nonostante sia una persona estremamente logica, fantasticare non mi fa mai male: ma non è il mio compito qui oggi, con voi.

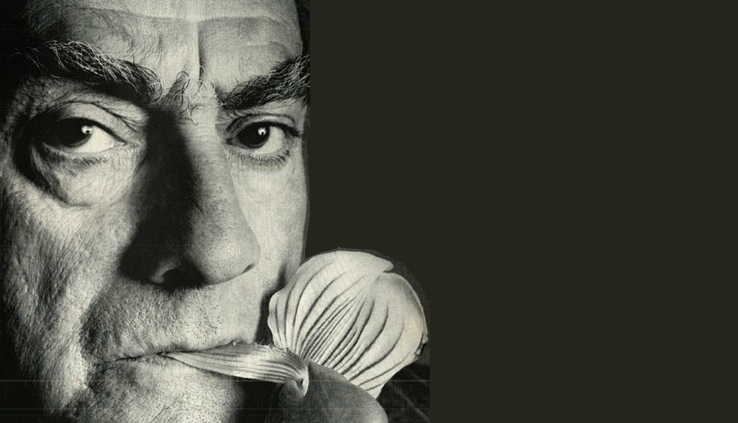

Quando mi è stato chiesto di fare un’intervista a Luchino Visconti, assolutamente immaginaria perché morì a Roma il 17 marzo 1976 (non ancora settantenne, essendo nato a Milano il 2 novembre 1906), l’idea di incontrarlo era emozionante, un vero privilegio poter parlare con un maestro, un importante e indimenticabile uomo di cultura del Ventesimo Secolo,