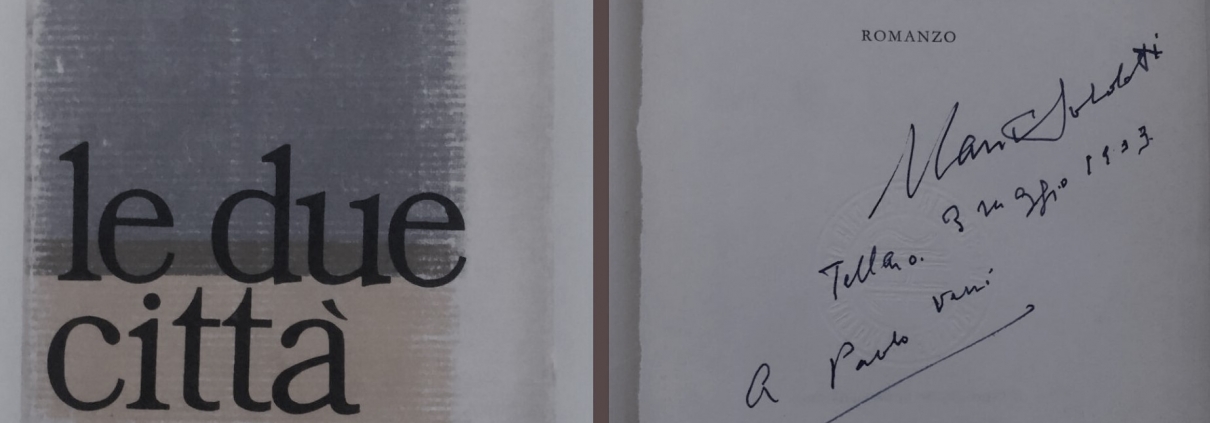

Parcheggiai l’auto, una Opel Corsa color canna di fucile, a pochi metri dalla villa. A quell’ora, mi aveva assicurato la Gina, nessun vigile sarebbe venuto a darmi la multa. Il sole era ancora alto in cielo, e, in controluce dalla collina di sinistra, scendeva un uomo alto, dal grande naso adunco, con un panama a tesa larga appena appoggiato sui radi capelli bianchi. “Va da Mario?”

Come mai gli antichi filosofi non considerano la Medicina una scienza degna di stare allo stesso livello degli altri saperi di stampo teorico-pratico, e, reciprocamente, come mai la Medicina moderna quasi rinnega le antiche pratiche empiriche e le acquisizioni teoriche?

Chiunque abbia visitato una megalopoli, soprattutto nei Paesi cosiddetti “del Sud del Mondo”, si sarà reso conto della condizione di insostenibile promiscuità abitativa, dell’affollamento, della scarsa igiene di case e vie e gli sarà venuta in mente l’immagine di un’enorme gabbia di uno zoo urbano, in cui la cattività è percepita in maniera minore, poiché gli spazi ampi nascondono le sbarre, che non sempre sono fisiche.

Certo, i Greci hanno inventato la democrazia. Avevano un parlamento – l’ecclesìa – e diversi consigli: la boulè, le corti, l’areopago. Ma contemplavano la schiavitù e solo alcune categorie di persone erano considerate parte attiva della comunità. Esclusi schiavi, stranieri, donne. Sulla libertà degli antichi e dei moderni hanno scritto i maggiori pensatori delle democrazie occidentali.

Se oggi chiediamo al migliaio di parlamentai italiani se sono liberali oppure progressisti, l’80% si dichiarerà liberale e il 100% progressista, anche coloro che da anni predicano la decrescita felice e denunciano i complotti scientifici. Qualche cosa quindi non torna se ci fermiamo sui termini, ma, se andiamo alla sostanza, ci accorgiamo che il liberalismo progressista ha ben operato nel nostro Paese fin dall’Unificazione dell‘Italia.

Quando si introduce la parola Anima immediatamente il terreno sotto i nostri piedi si fa scivoloso, fragile come una faglia di dolomia pronta a franare. La parola Anima in Occidente si è guadagnata nei secoli una valenza spirituale, ma non bisogna dimenticare che nelle antiche culture l’anima era pensata come qualcosa di corporeo: il φρήν (diaframma) sede del pensiero e della contemplazione.

Il calcio è tante cose, lo sappiamo: sport popolare, passione e fanatismo, “un elemento fondamentale della cultura contemporanea”, come intuì Thomas Stearns Eliot, nostalgia del dribbling e invasione del marketing, trasmissioni quotidiane, “metafora della vita” (Jean-Paul Sartre) e “recupero settimanale dell’infanzia” (Javier Marías), miseria e nobiltà, prodezza e inganno.

“Chi non conosce la noia, che si stabilì in Italia nel 1937, manca di una grave esperienza che forse non potrà avere più mai, nemmeno nei suoi discendenti, perché è difficile che si ripetano nel mondo quelle singolari condizioni”. E’ questo l’incipit sublime di un racconto straordinario, emblematico: “La noia nel ‘937” di Vitaliano Brancati, che ci aiuta a capire del fascismo e dei SUOI anni più di tanti libri di storia e di saggi.

Accartocciatesi più o meno globalmente ideologie forti e apparentemente invincibili, a destra e a manca – come scrive benissimo Yuval Harari nel suo ‘Homo deus’ – e con un approccio religioso/fideistico alla vita sempre più compresso da scienze e tecnologie invasive ed invadenti, la libertà parrebbe essere sopravvissuta a tutto – e forse anche a se stessa – in questa ecatombe di valori e/o principi.

Il ‘nostro’ Mondo sarà un avamposto, ma anche un veliero. Avamposto perché oggi manca un giornale dichiaratamente culturale, libero e accogliente, pronto ad ospitare idee e pensieri, opinioni anche dissenzienti tra loro, per nulla schiavo della velocità imposta dal web e dai social, indifferente all’informazione strillata e ancor più a quella approssimativa. Ma anche un veliero che sappia salpare verso il futuro, la fantasia, il sogno, se necessaria, la provocazione. Il veliero ti fa sentire il vento e che tutto ti può appartenere, contrappone idealmente la gioia alla noia. Da troppo tempo la cultura ed il piacere sono proposti come elementi distinti e contrapposti. Noi proveremo, con certificata presunzione, a ricomporre lo spiritò dell’Agorà, delle terme romane e del Rinascimento. Dove scambiarsi le belle parole era un esercizio edonistico, che arricchiva il dialogo e permetteva di portarsi a casa un pezzo di sapere in più. Per accogliere questo progetto abbiamo scelto di ispirarci a quello che – secondo noi – è stato il periodico più sfidante e originale della storia del giornalismo italiano. Un giornale risolutamente colto, ma anche ‘bello’, graficamente impeccabile, italiano di un Italia che non ci sarebbe mai stata e internazionale nell’anima, senza essere debitore di nulla a nessuno.