C’è una cosa terribile in questo mondo, che molta gente impieghi la stessa passione per essere felice e l’altra metà per impedire agli altri di esserlo. Socrate la definiva l’ulcera dell’anima, ma come questa non ti accorgi del suo insorgere se non quando è tanto grande da essere fuoco e bruciarti intensamente dentro.

Il campionato post lockdown è terminato: la Juventus (“un esperanto anche calcistico”, suggerì Giovanni Arpino) ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo, permettendo all’allenatore Maurizio Sarri di ottenere il suo primo titolo di prestigio in Italia. È stato un torneo, dettato dal Covid, assurdo e paradossale, senza pubblico sulle gradinate,

E’ evidente che per un un bibliofilo non c’è niente di più entusiasmante di aver a propria disposizione una biblioteca. Una biblioteca grande e organizzata, ordinata, profumata, senza polvere da rimuovere. Non sono mai stato un topo da biblioteca, inteso come qualcuno che non ami stare fuori, camminare, discutere – anzi.

2 agosto 1980, alle 10.25 un boato sconvolge la stazione ferroviaria di Bologna: una valigetta con un ordigno a tempo (23 kg di esplosivo, una miscela di tritolo, T4 e nitroglicerina), scoppia causando il crollo dell’ala ovest dell’edificio, mentre l’onda d’urto investe il treno Adria Express, fermo sul primo binario, e distrugge 30 metri di pensilina.

È frequente che chi si trovi a fotografare, commetta un inconsapevole peccato di presunzione: quello di ritenere che lo scatto abbia che fare con la ‘realtà’. La fotografia è assunta da sempre a titolo di verità, circoscritta nel tempo e nel luogo, testimonianza inconfutabile poiché si presume che l’unico intermediario fra essa e l’oggetto fotografato sia un meccanismo inerte: la macchina fotografica. Questo errore si è perpetuato nel tempo.

La narrazione modifica l’orizzonte, condiziona il percepito, indirizza il sentiment e determina le azioni. I fatti restano tali, ma ci dicono cose differenti innescando reazioni a catena. Una narrazione progettata con cura determina scelte economiche, politiche e culturali, ma anche quotidiane e individuali. E’ sempre stato così, però nel 2020 due fattori hanno accentuato il fenomeno:

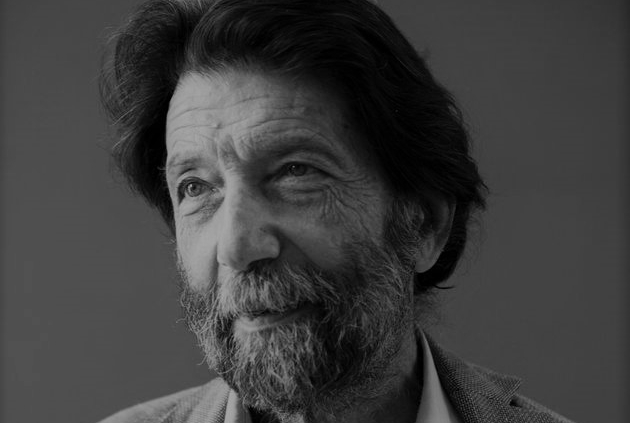

Massimo Cacciari è intellettuale scomodo, dissacratore e di certo non interessato al politically correct, se il termine è affiancato alle sue convinzioni, che esterna in ogni occasione con ruvidezza e senza peli sulla lingua. Si potrebbe definire un’intellettuale scontroso, profondo conoscitore dei pregi e dei peccati del Paese, con una visione lucida del presente e di quello che servirebbe fare per il futuro.

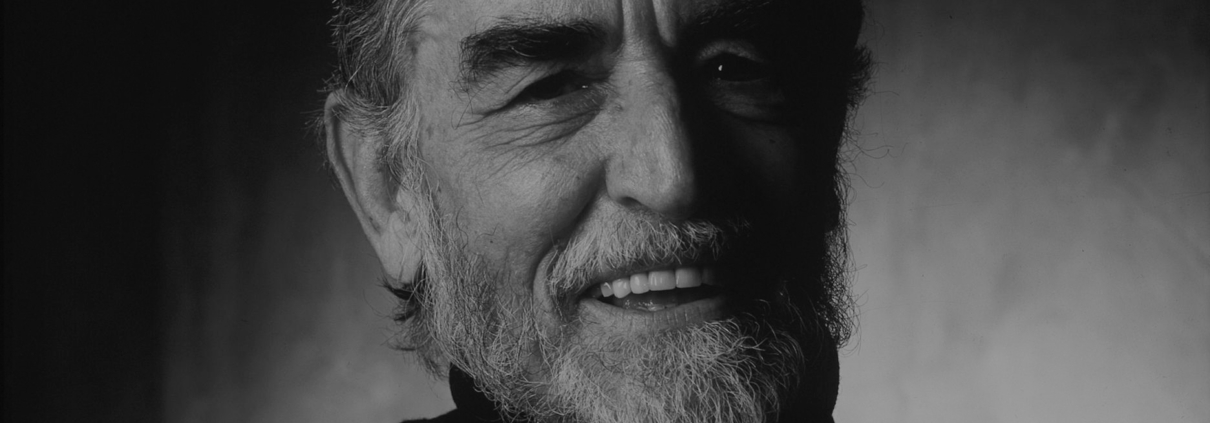

Venti anni fa moriva Vittorio Gassman e ora devo incontrarlo in un’intervista immaginaria. Francamente mi sembra ieri che se ne è andato, che non è più qui. Lo sento vivo, vivissimo, infatti è vivo nella sua arte, nei suoi film, in tutti i teatri che lo hanno conosciuto. Lui, il mattatore, come in parecchi lo definivano, dopo l’omonimo spettacolo che condusse in televisione nel 1959.

Il Consiglio di Stato turco ha annullato la decisione del 1934 con la quale Ataturk aveva trasformato la Basilica di Santa Sofia in un museo. La decisione della Danistay è il tentativo di recuperare volontà e obiettivo di Maometto II il Conquistatore che, il 29 maggio del 1453, prese la capitale bizantina, Costantinopoli, modificandone la destinazione d’uso in moschea.

Nel Paese si sta risvegliando un orgoglio sopito, nei confronti dell’istruzione, della partecipazione alle sorti pubbliche, per il quale lo strumento predisposto, le tasse, non basterebbe, da solo, a scuotere lo stesso sentiment. Dobbiamo ripartire dai soggetti del ‘Capitale umano’, spesso sacrificati nelle manovre di bilancio. Solo ‘il lavoro’ restituirà fiducia alle famiglie.